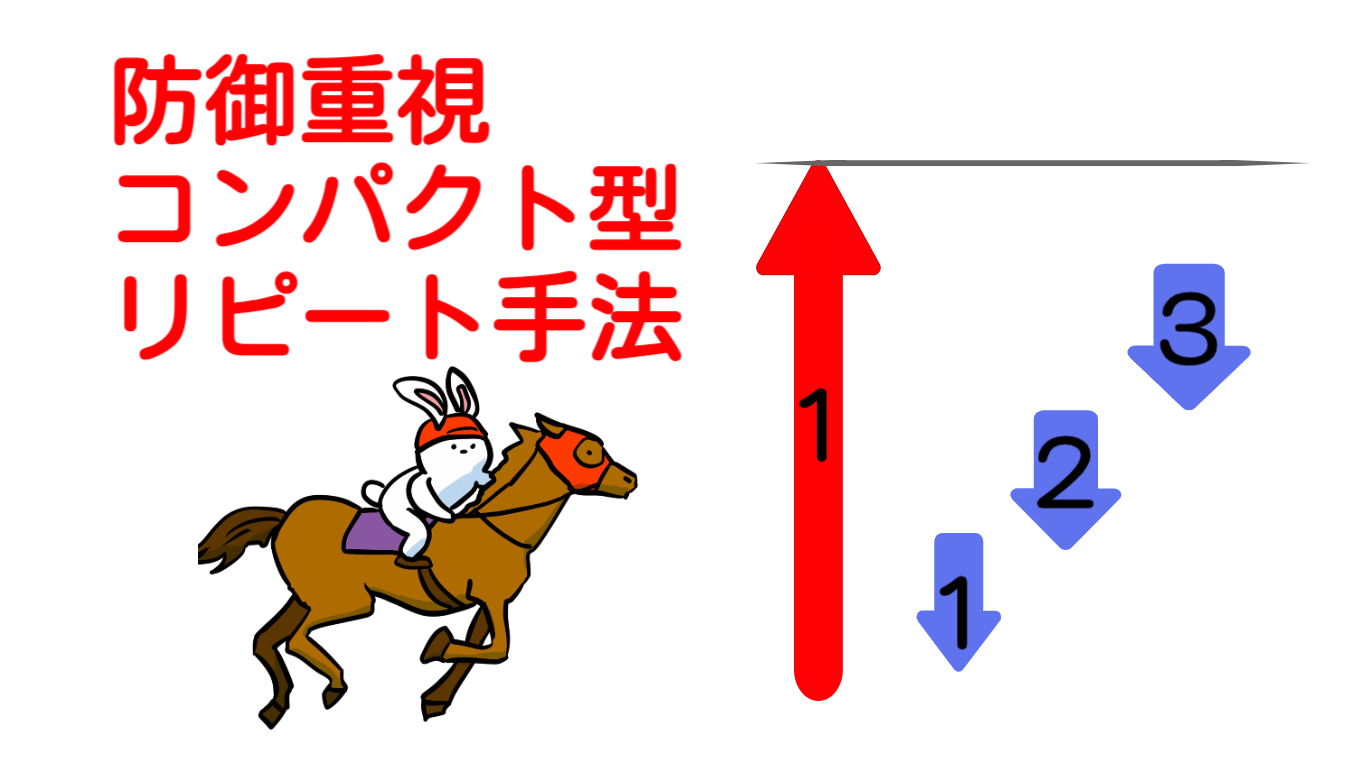

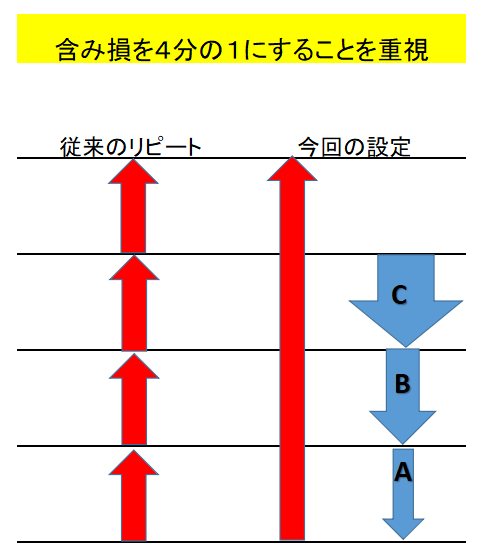

こちらの記事は、リピート系の「逆行時の含み損が大きすぎる」という欠点を解消するため、なるべく少ないトラップ数で防御重視のトラップを展開しつつ、かつ毎日の利確も楽しむことを目的としたリピート設定です。

「オススメ通貨ペア・誰かの特殊な設定」ではなく、単純にポジションを節約することで身を守り、なるべく有利な場面で参戦して利確を狙います。

比較的狭い利確幅なので、個人的には「その週に利確があった分だけ引き出して馬券を買っていい」というルールにしています。

革財布

革財布結局消えるんだけどな!

必要予算も小さめにして、代用FX予算の範囲内で運用をしています。

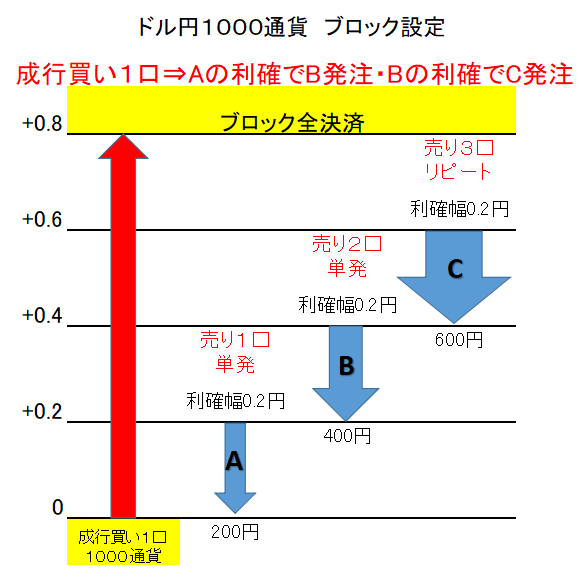

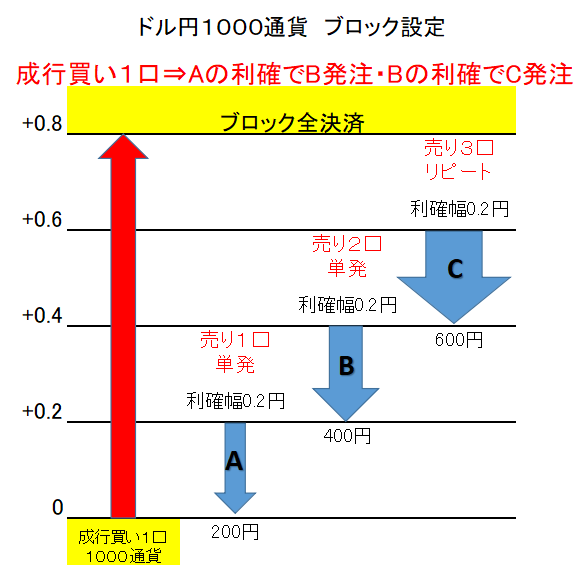

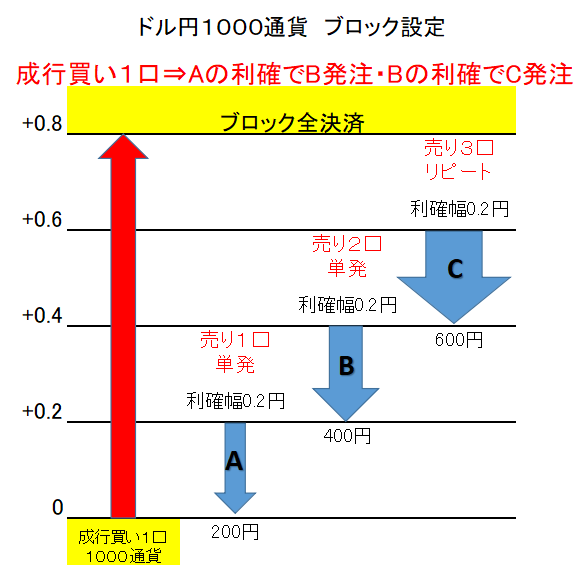

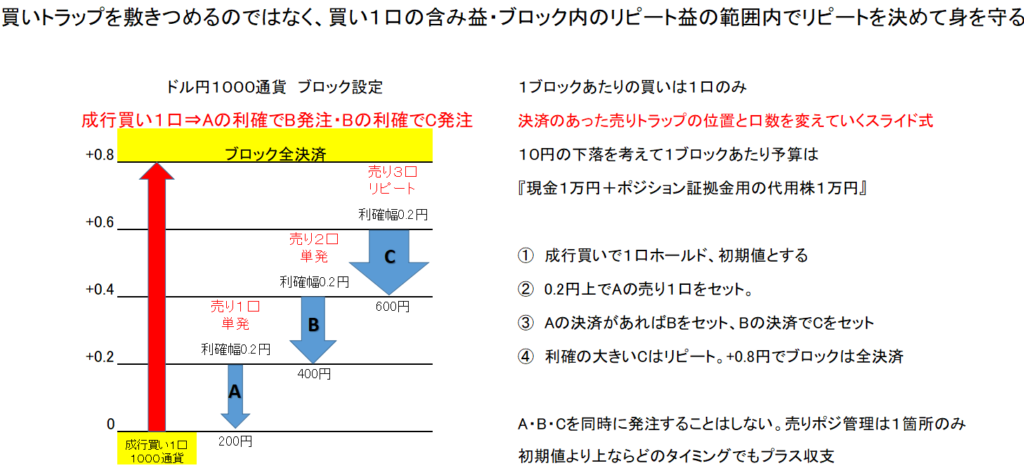

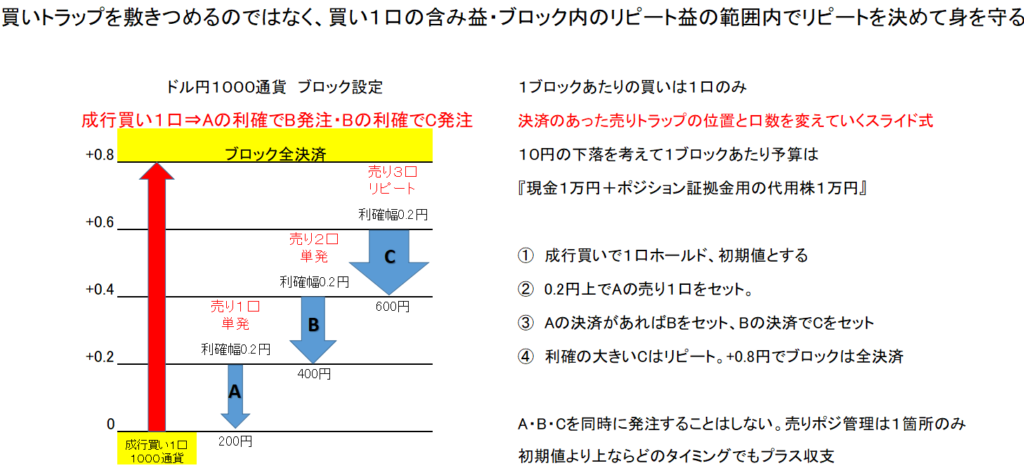

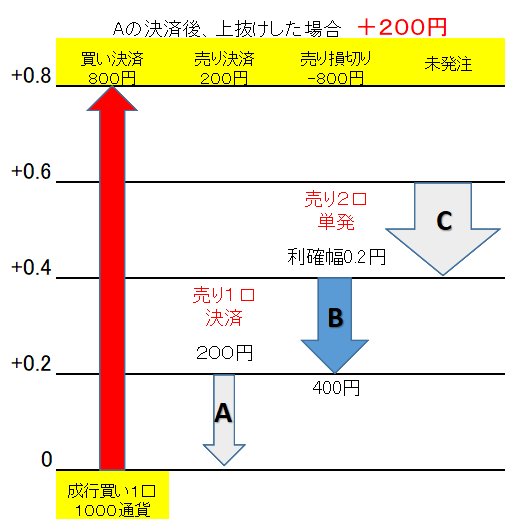

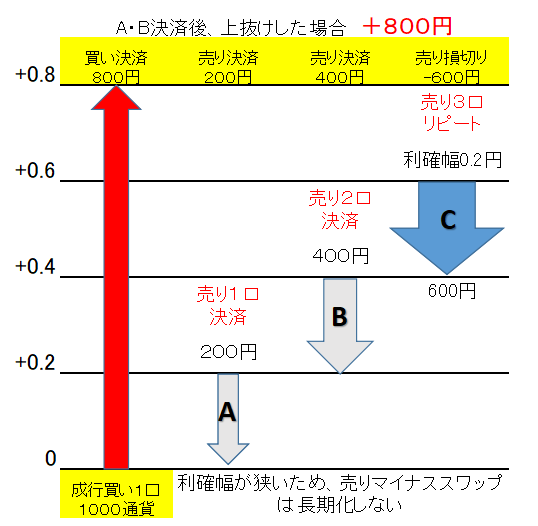

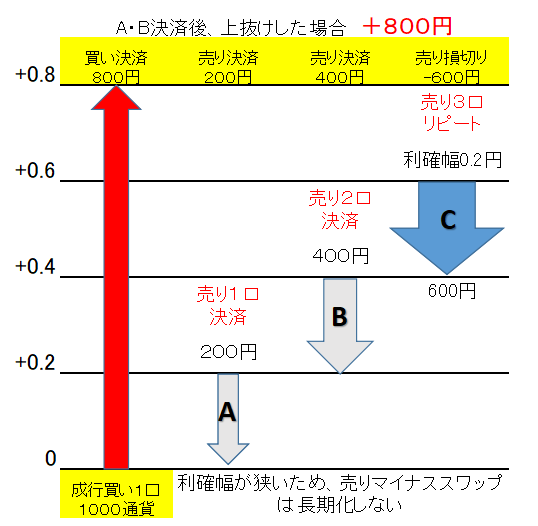

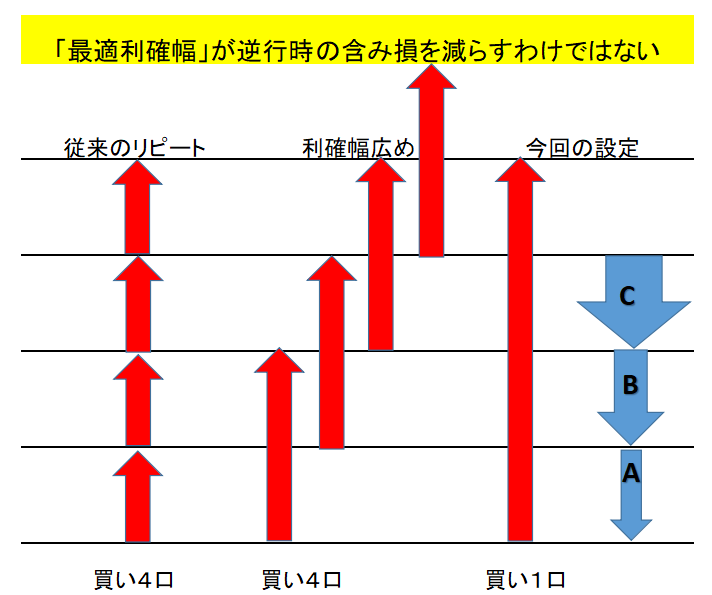

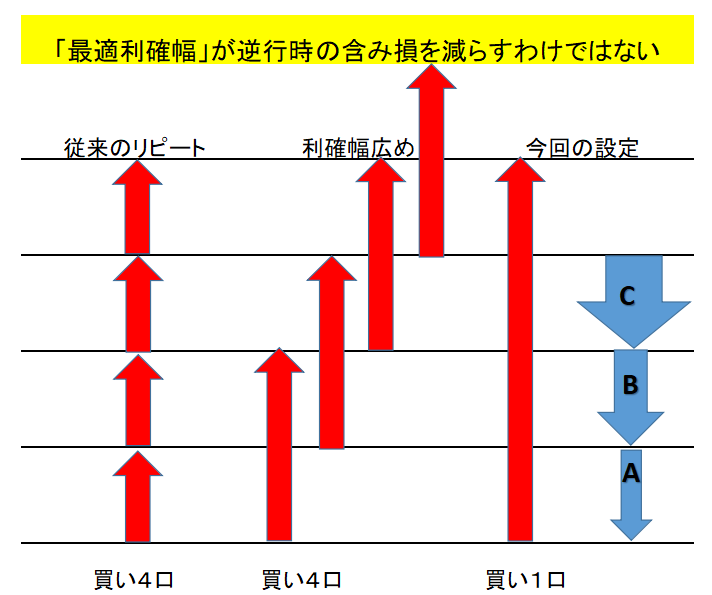

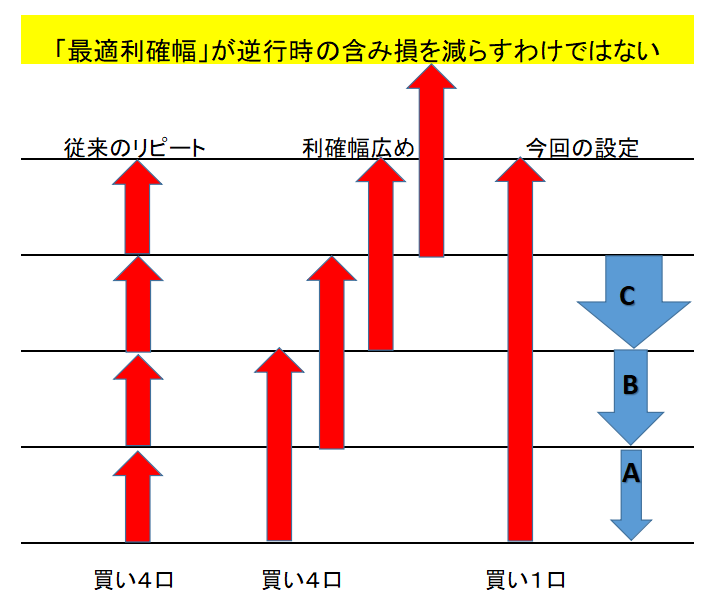

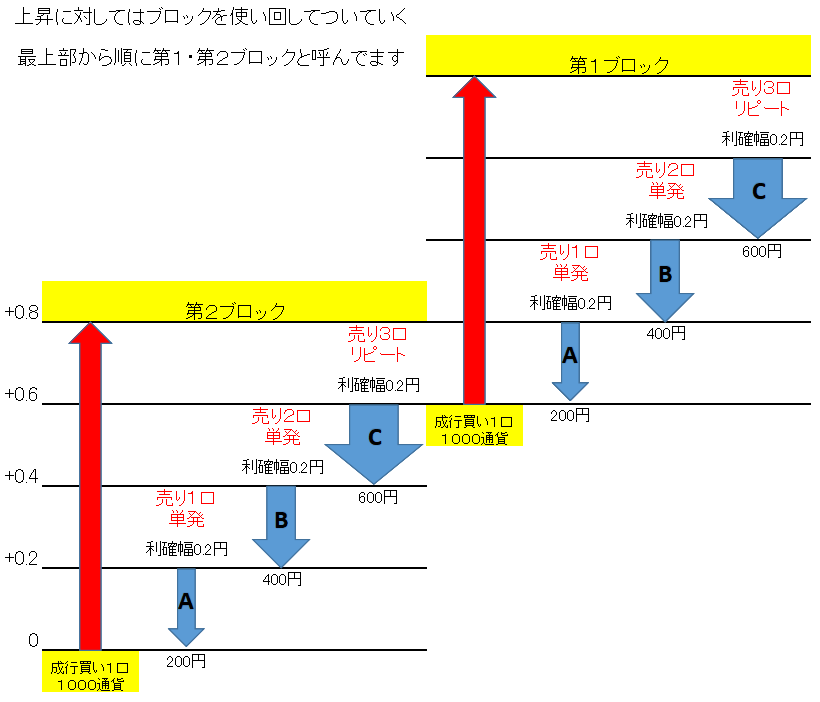

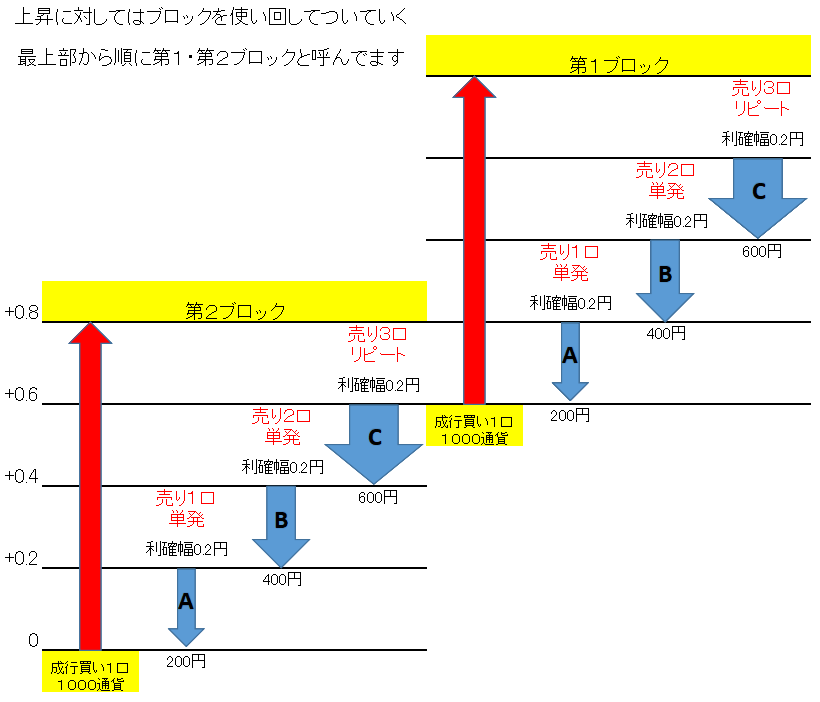

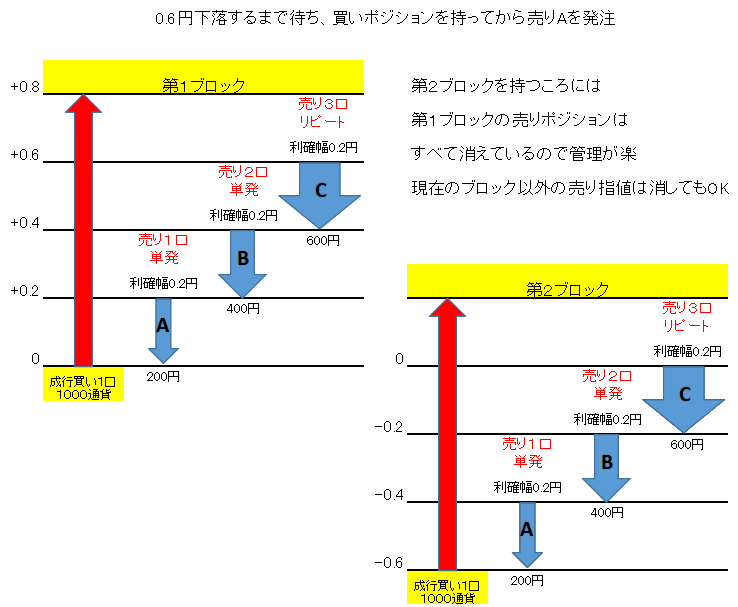

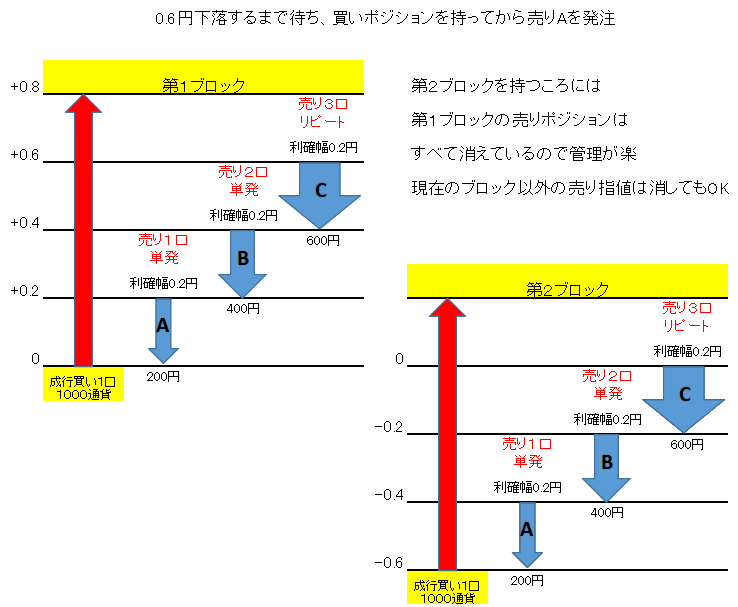

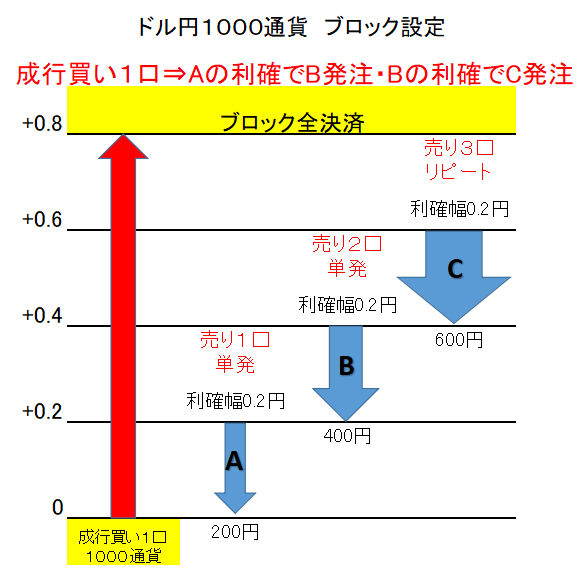

上記の図のように、最初に持った買い1口(プラススワップ側)をホールドした含み益の範囲内で売りリピートを行い、売りリピートが一回決まる毎に口数を増やし、より有利な位置で新たな利確を狙います。

レートの下落に従って、このブロックを複数つなげていきます。

全然わかりません。

設定の目的と方針を解説します。

私はドル円1000通貨で運用しているので、ドル円を例にします。

ブロック制でトラップを管理

まずは、ブロック制のトラップ管理の考え方です。

1000通貨を1口ホールド・売りトラップAを設置

まず、買いポジションを1000通貨だけ持ち、初期値とします。(プラススワップ側)

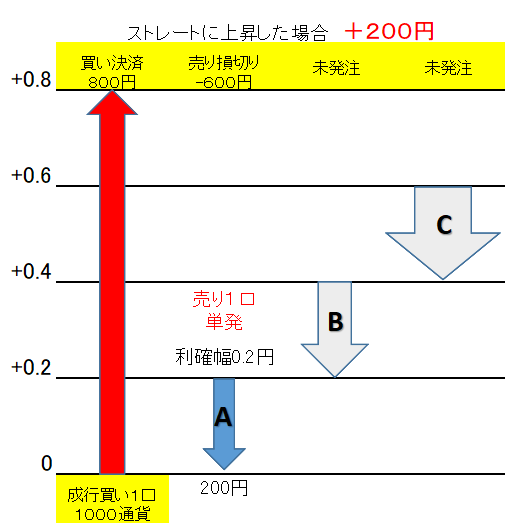

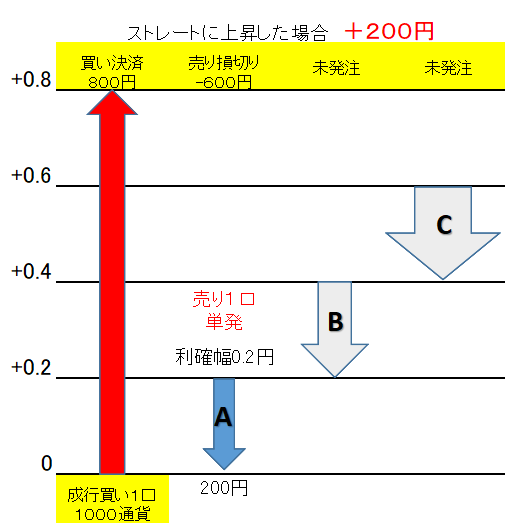

初期値から0.8円上昇でブロックは全決済となります。

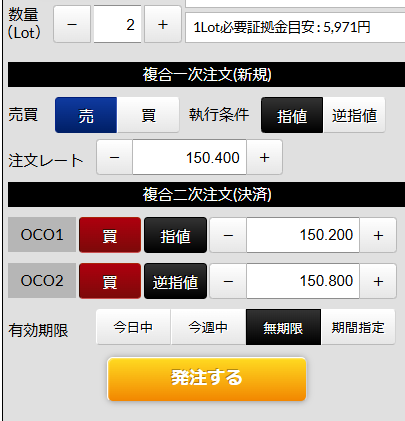

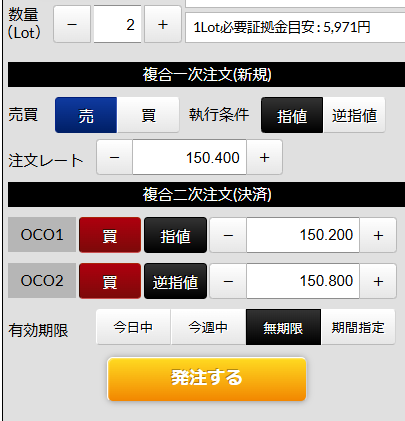

買いを1口持ったら、初期値より0.2円上に、利確幅0.2円の売りトラップAを1口注文。

イフダンOCO注文で、利確幅0.2円と、ブロック全決済の位置の損切り注文も出しておきます。

うまく売り決済が決まれば200円。決済することなくそのまま上昇してしまっても200円の利益が出ます。

売り買いスワップ差の少ない業者を利用したい。

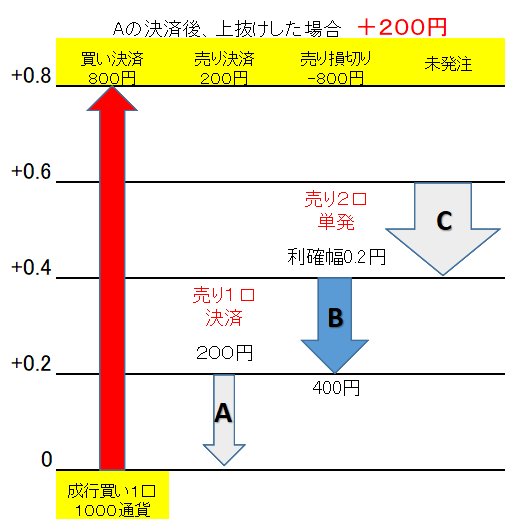

トラップA決済後にBを設置

Aの利確があれば、次は初期値から0.4円上に、利確幅0.2円のトラップBを2口注文します。

Bの利確がないままブロックを上抜けしても、初期値での買い1口の利益とAの決済益で黒字となります。

買い1口の含み益の中で売り2とか3のトラップを動かしているのがポイント。買いトラップを密にすると含み損が怖いね。

B決済後にCを設置

Bの利確があればトラップCの売り3口を発注。

A・Bの決済があるので、Cを決済せず上抜けても800円の利益。決済があれば追加で600円の利益です。

上抜けでも利益、かつ売り3口の激アツポイントなので、Cは同じ場所でのリピートを狙います。決済があればもう一度同じ場所に売り3口を発注。

Cの利確は条件が厳しすぎるだろ!都合のいい話ばかりをしているな!

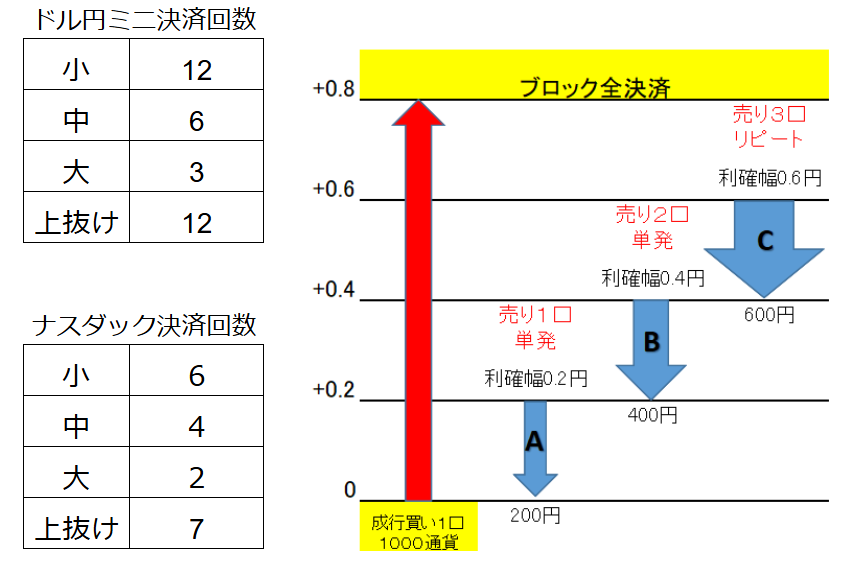

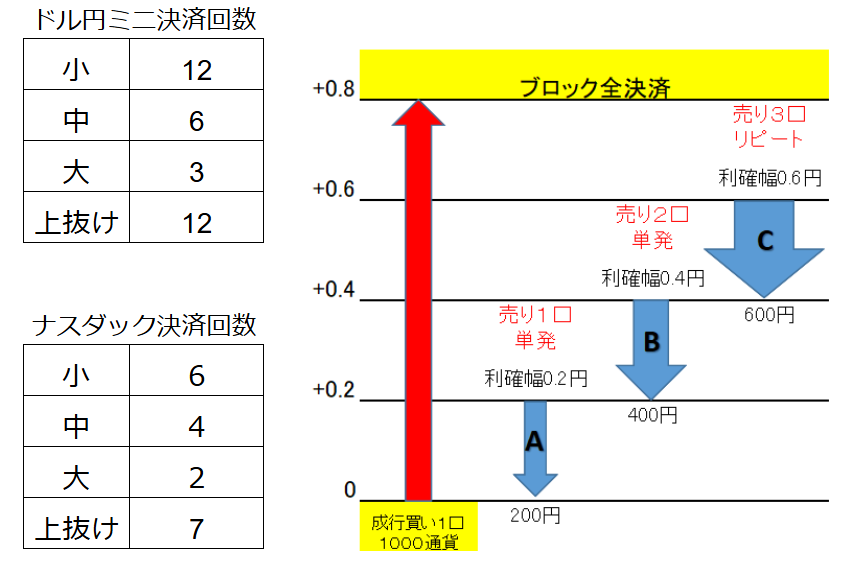

参考までに、記事作成時点での各段階の利確状況は以下の通り(随時更新します)

A・B・Cの利確を小・中・大とし、それぞれの利確回数をカウントしたものです。

ナスダックCFDリピートも同様の方針で運用しているので、参考までに併記しています。

けっこう「大」も決まってるね。上抜け時も利益だし。

小・中・大の発生頻度を見る限り、わりと頼りになる「大」の決済。

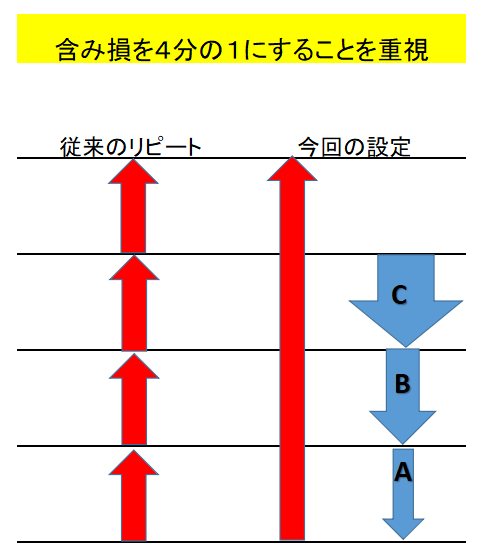

狭い範囲にいくつもポジションを敷き詰めるスタイルは不要なのでは?というのが今回の記事の肝です。

ブロック内を四分割するのに買い4ポジは要らないということか!

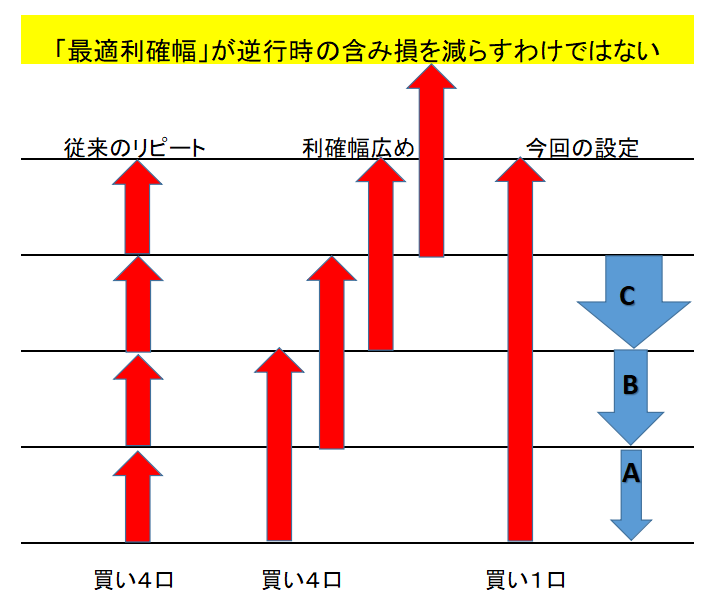

よく話題に上る、「最適利確幅」は、逆行時の含み損を減らす手法ではありません。

利確幅が広くても、ポジション数が同じなら逆行時の含み損は同じ。

ポジションが密集した設定が悪いわけではありません。

ただ、リピート系の分散を考える時、全て同じ方針のトラップの組み方で大丈夫なの?という心配はあります。

売りポジションの管理が大変と思われるかもしれませんが、

・ブロック上抜けで全決済

・下抜けで売りポジションは利確されている

・Aの決済後にB→Cと発注する

以上の性質のため、実際の売りポジション管理は現在レート付近の売りトラップ1箇所だけです。

始めた瞬間に激烈に下げたらどうするんだよ!

次の項目は、大幅下落への対処方法です。

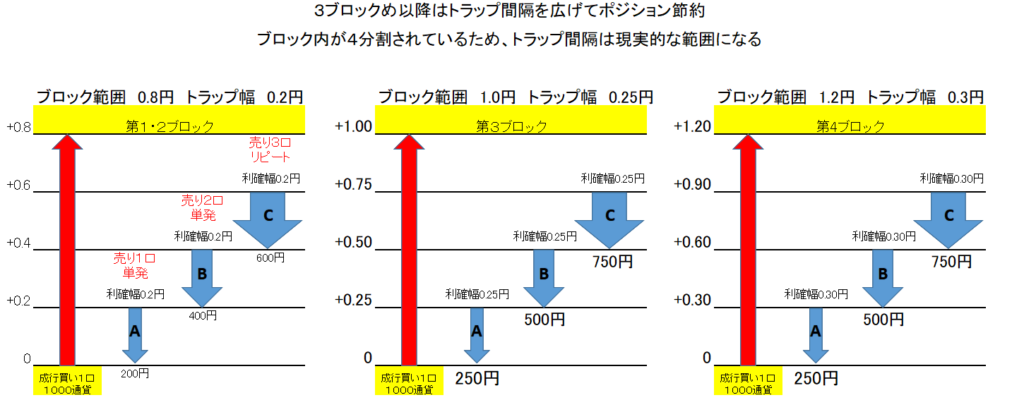

下落時はブロック間隔を広げながら連結していく

ブロック制での管理によって買いトラップの密集は防げましたが、大幅下落に対してはもう少し工夫をしてみようと思います。

レートの上昇に関しては、上抜けブロックを全決済しながら付いていくので問題ないと思います。私は初期値から0.6円の上昇で次のブロックの買い1口を用意しています。

ただ、その後下落に転じた場合や、自分が始めた所が相場のピークだった場合に備え、レート下落時のブロックの連結は、間隔を広げながら行います。

全然わからなくて興奮する!

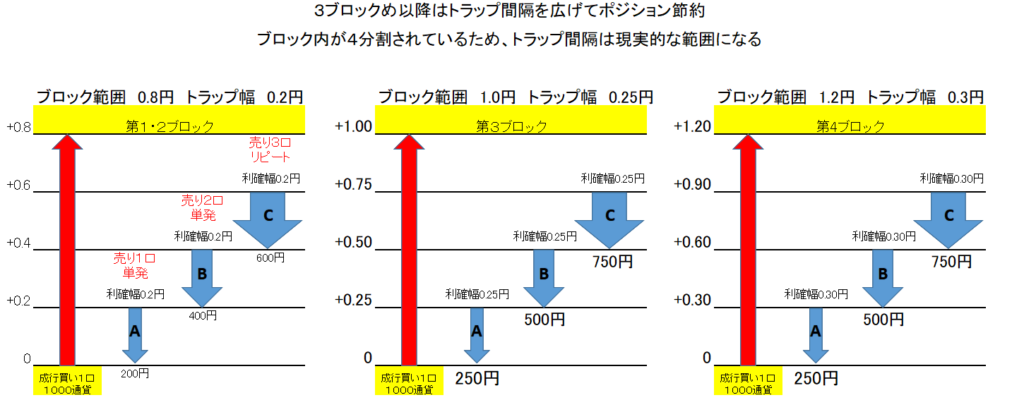

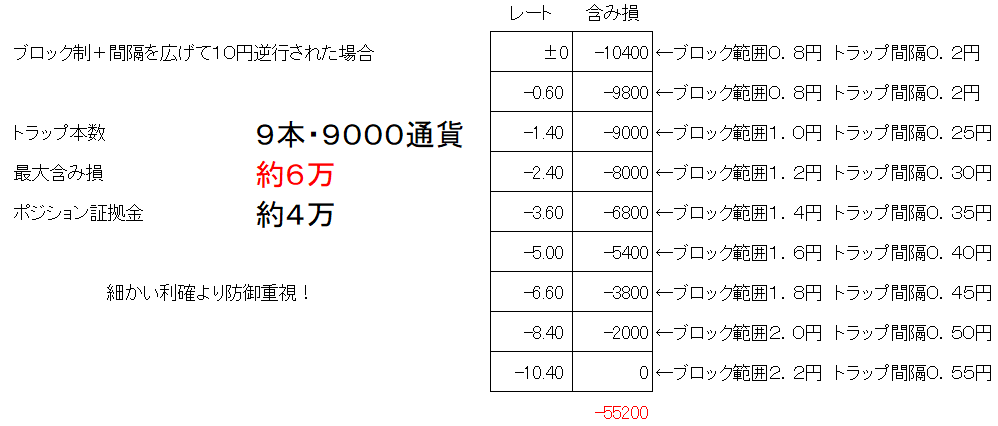

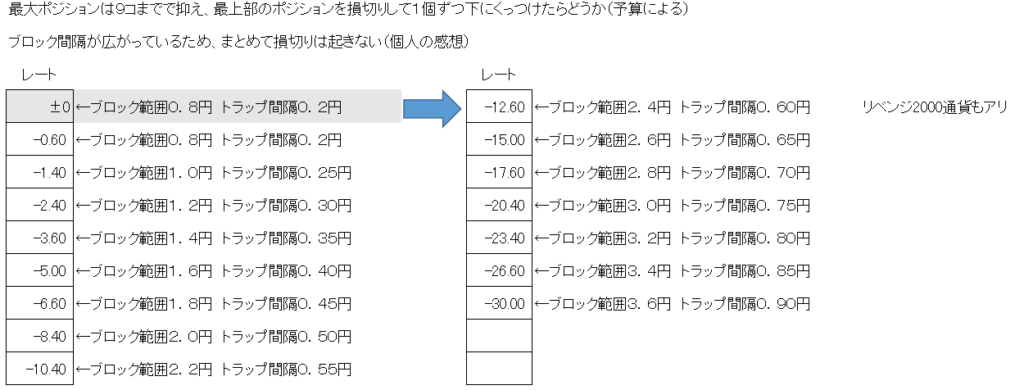

一番上のブロックから第1・第2…とカウントすることにして、

第1ブロックはブロック範囲0.8円・売りトラップ幅0.2円

第2ブロックは0.6円下にブロック範囲0.8円・売りトラップ幅0.2円

それ以降は

第3ブロックは第2ブロックより0.8円下からブロック範囲1.0円・売りトラップ幅0.25円

第4ブロックは第3ブロックより1.0円下からブロック範囲1.2円・売りトラップ幅0.30円

第5ブロックは第4ブロックより1.2円下からブロック範囲1.4円・売りトラップ幅0.35円・・・

以上のように、買いポジションを持つタイミングを徐々に遅らせ、含み損の増加を抑えます。

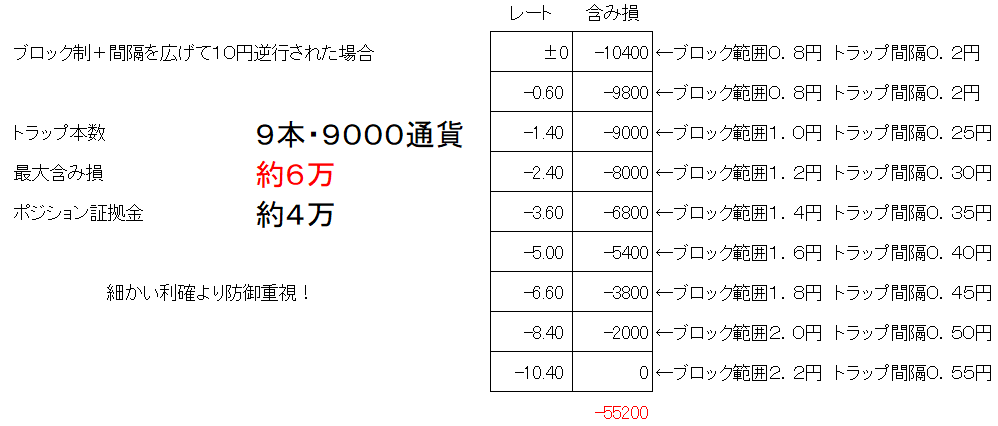

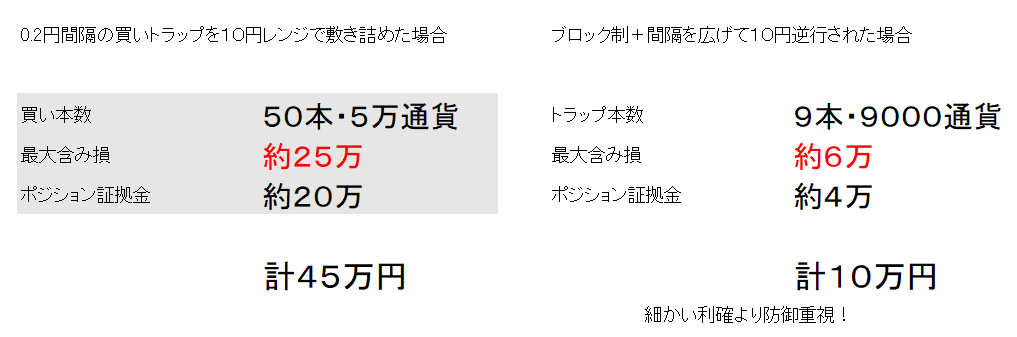

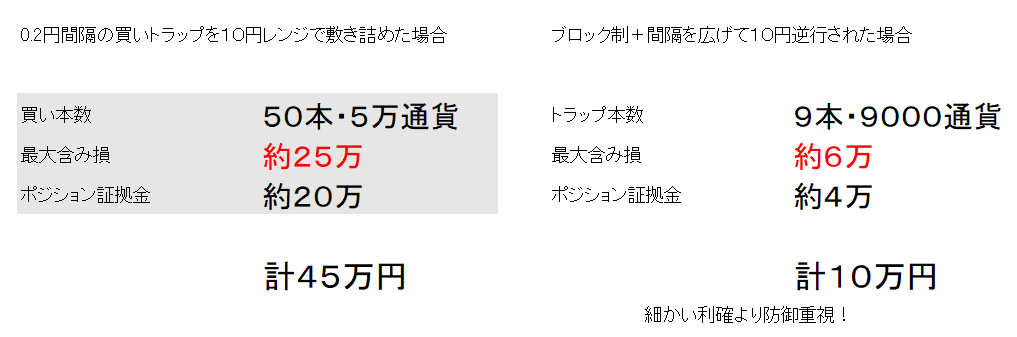

運用開始時のレートを0とした場合、徐々にトラップ間隔を広げていけば、10円下落してもまだ9ブロック・買い9000通貨で含み損は約6万円。

ブロック内を分割して売りトラップを仕掛けているため、最下部でもトラップ間隔は0.55円。

間隔が広いだけの買いトラップはリピートしなくなるが、売りトラップでブロック内を分割してリピートのチャンスを生むとは!

複数のブロックがあるということは毎日のプラススワップも増えているため、リピート回数にこだわる必要はないですね。

ちなみに、トラップ幅0.2円の買いトラップを10円のレンジに敷き詰めると、10円逆行時の含み損は約25万円です。ポジション証拠金と併せて予算は45万円。

今回の方針では予算は10万円で済みます。

正直に言うと、逆行が始まったリピート系は、運用方針として微妙だという感覚があります。

むやみに下落に付き合わない方針で必要予算を抑え、代用FXの予算内に無理なく納めることでリピート系を輝かせるという方針もいいかもしれませんね。

物品・商品券だけの優待株とか、スイング持ち替えも考えている株でNISA枠を圧迫したくない場合の選択肢として低予算代用FXが考えられます(個人の感想です)。

もっと下落したら

もっと下落したらどうするんだよ!

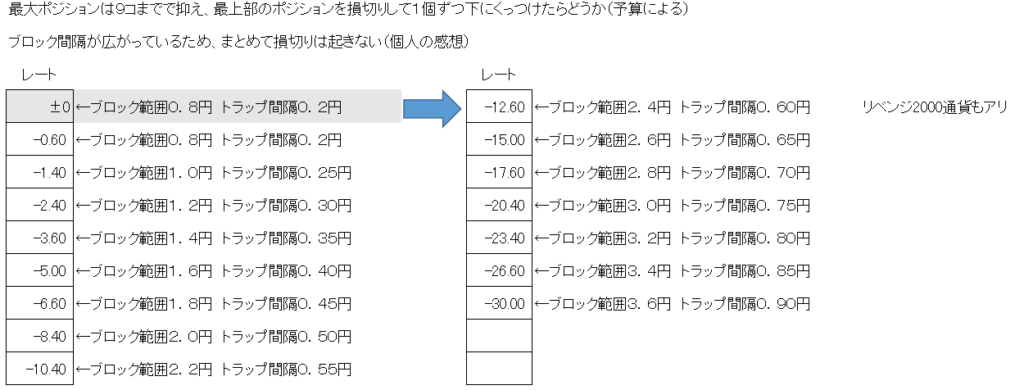

さらに下落する場合は、「最上部のポジションを損切りして下で持ち直し」を考えています。

『レンジアウト→まとめて損切り』ではなく、予算に応じて最大ポジション数を決めておき、最大ポジション以上の下落に関しては、最上部のポジションを損切りして最下部に立て直すスタイルを検討します。

ブロック間隔が徐々に広くなっていくため、毎日連続で損切りに見舞われることは少ない(個人の感想)と思っています。30円以上の下落したポイントからならば予算の追加もアリかなとも思います(個人の感想)

まとめ

・プラススワップ側1口を起点としたブロック制

・売りAが利確してからB→Cと発注するスライド式

・下落時にはトラップ間隔を徐々に広げて低予算に

利用口座

私は「リピート益・スワップを引き出して使う」という目的があるので、

・1000通貨取引が可能

・スワップ振り替え機能あり

・代用FXが可能

の特徴を持つDMMFXを使っています。

DMMはドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円の1000通貨取引が可能になりました。

今回の、「ブロック制・防御重視のリピート設定」の記事は以上です。

今後のリピート設定の組み方の参考になれば幸いです。