トラップトレード最大の難所・含み損の急拡大を防ぐ方法を紹介する記事です。

結論から先に言うとトラップ幅を広げるだけ。含み損の拡大防止と、利回りアップにも効果があるというバックテスト結果を解説します。

本当かよ。

早速ですが、解説に移ります。

以下は個人の感想です

トラップ幅の拡大が利回りを上げる?

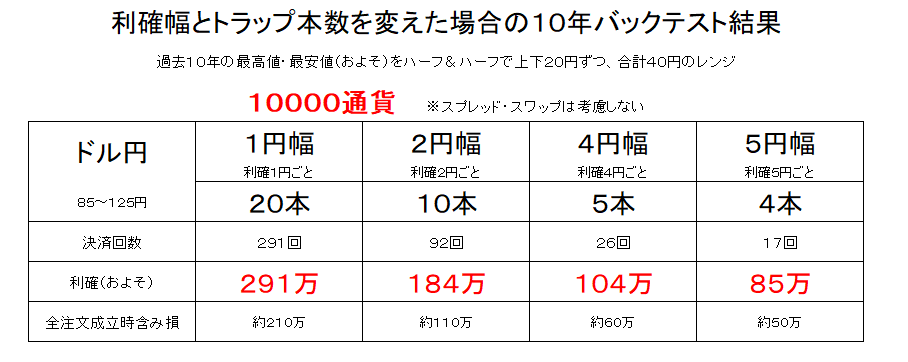

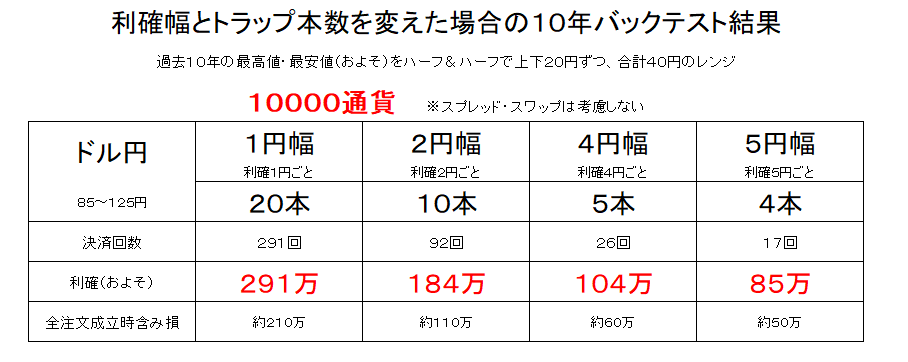

過去10年間のバックテストの結果を使って解説したいと思います。

バックテストツールはアビさんのブログから無料ダウンロードできます。最近のアップデートでバックテスト速度が高速になりました。

バックテストの条件は、

ドル円で10000通貨ずつ

過去10年間の最高値と最安値の中央付近から

ハーフ&ハーフでトラップを敷くときに、

トラップ幅も利確幅も1円

トラップ幅も利確幅も2円

・・・

・・・・・と、徐々に広げながらテストを行うというものです。

どういうこと?

例えば買いトラリピ部分の場合、上の図のように20円のレンジは隙間なく埋めるけど、トラップ幅を広げることで通貨量を抑えるということです。

5円幅のリピート?遠いな!

確認してみましょう。

「全注文成立時含み損」は、ハーフ&ハーフのレンジの端、一番含み損が大きくなる部分の金額です。

やっぱりトラップ幅を広げると決済回数と利確額が大きく減るね。

違います。

注目するべきは、1円幅と5円幅を比べたときに、注文本数と最大含み損が5分の1になっても利確した金額は5分の1になっていない点です。

ポジションを持つための証拠金が5分の1、最大評価損も5分の1、でも利確は3分の1くらいで済んでいるということだね。

リスクが減り、利益率が増えています。5円幅の場合、ポジションは最大4本・40000通貨しか持っていないから、急に相場が動いた時の評価損の急拡大も抑えられ、焦って入金に走ることもありません。

極端な話、10年トラリピを続けるなら、同じ20万通貨であれば、1円幅のトラップ20本よりも、5円幅のトラップ4本を5倍の量仕掛けていたほうが成績が良かったことになります。(今後の利益を保証するものではありません)

えぇ・・・

これは、ドル円だけでなく他のクロス円通貨ペアでも見られました。

カナダドル円だけ5分の1になってない。5円レンジ内に収まっていることが多かったんだね。

トラリピの注意点としてよく挙がってくる、『十分な証拠金で運用』、それはロスカットを防ぐ手段であって、評価損の急拡大を防ぐ手段ではありません。

『通貨分散』、例えば20万通貨を、ドル円10万通貨・ユーロ円10万通貨に分けたところで、どちらも下がれば(不利な方向に動けば)結局含み損は急拡大します。これもリスクヘッジとして確実ではありません。

『レンジ外で新たなポジションを建てない』、これもリピートすらしないポジションが証拠金を圧迫する恐れがあります。

全部経験して失敗している人の言葉は重みが違うね!

確実に評価損を減らせて、かつ利益も上がっているのが『トラップ幅の拡大!』

トラップ幅を広げてかつ通貨も分散するのがよさそう・・

ドル円5円幅の利益の再投資は豪ドル円5円幅とか。

ここまでトラップ幅が広ければ本家トラリピでも手動トラリピでもいいと思います。本数が少なければ『マイナススワップ気になる問題』も軽微です。

精神的な含み損・暴落耐性は自分で思っているほど高くないかもしれません。トラリピ長期運用を考える人は、トラップ幅の拡大も検討にしたほうがいいと思います。

トラップ幅を広げた上で、さらに通貨ペアを分散すれば安定感が増します。

ヒロセ通商【LION FX】 が扱う通貨ペアは50種類。

自動売買で人気のオージーキウイ・ユーロポンド等の取り扱いもあり、通貨分散に適しています。

1000通貨単位で練習できるので、すくみ効果が得られるような通貨分散をしてもいいですね。

⇒ドル・カナダドルすくみ記事

おまけ

5円幅じゃつまんねえよ!

リピート益の再投資が捗らないだろ!

利確が無いと禁断症状が出るんだよ!

・・・という正直なアナタ!

確かに、5円幅のリピートではトラップトレードの醍醐味である細かいリピート益が楽しめません。

そこで次回の記事は

・トラップ幅を広げ

・評価損の急拡大も抑え

・細かい利確も楽しめて

・注文の自動化も可能で

・リピート益の再投資も可能で

・代用有価証券FXも利用できる

そんな提案をしたいと思います。

ためになった!と思った人は下のボタンをクリック!

応援クリックありがとうございます!励みになります!